Tahun 1971, Philip Zimbardo — seorang psikolog sosial dari Universitas Stanford — melakukan eksprimen ambisius. Dia membuat “penjara” di ruang bawah tanah Gedung Psikologi.

Tujuannya adalah untuk menjawab satu pertanyaan, apa yang membuat orang baik tega melakukan hal buruk?

Untuk penelitian ini, dia merekrut dua puluh empat mahasiswa sehat jasmani dan membagi mereka secara acak. Kelompok pertama menjadi “sipir”, dan kelompok kedua menjadi “tahanan.” Mereka dipilih secara acak untuk memastikan bahwa sejatinya tak ada perbedaan karakter bawaan antar kedua kelompok .

Malam pertama dimulai dengan adegan dramatis. Sembilan relawan “tahanan” ditangkap oleh polisi sungguhan di rumah mereka dan dibawa ke “penjara”.

Mereka diborgol, pergelangan tangan terkunci, mata ditutup dengan kain, dan diangkut seolah tersangka kriminal sungguhan, sebuah langkah yang memutus kontak emosional dengan dunia luar dan menanamkan rasa terisolasi sejak awal.

Saat tiba di “sel,” setiap tahanan diperintahkan melepas pakaian, disemprot bedak antiparazit, dan dibekali smock kusam dengan nomor identitas besar. Ini merupakan ritual degradasi yang melekatkan stigma “tahanan” lebih dalam daripada jeruji besi.

Pada pagi hari kedua, para sipir — yang semula tampil ragu —mulai menemukan kenikmatan dalam kekuasaan kecil mereka. Push-up tiba-tiba menjadi “taktik kontrol” andalan, dipakai sebagai hukuman atas tawa ringan atau ucapan tak patut.

Porsinya bertambah, intensitasnya meningkat, hingga bentuk pelecehan pun kian menyerupai pelecehan seksual ringan yang meruntuhkan harga diri tahanan.

Sensasi memerintah ini menenggelamkan empati, dan para sipir, yang sehari sebelumnya mengobrol tentang film dan olahraga, kini menertawakan tangisan “korban” mereka.

Bagi para tahanan, setiap detik di sel terasa seperti ujian ketahanan mental. Beberapa mulai menunjukkan gejala stres berat. Ketakutan yang membara, gangguan tidur, bahkan kecenderungan “gangguan mental” yang tak dapat disangkal.

Seorang partisipan mengaku “merasa seperti hewan yang tak berdaya, hanya bisa menunggu.”

Perlahan-lahan, mereka menyerah pada mentalitas tawanan: pasif, patuh, dan terputus dari kemampuan melawan.

Semula percobaan dijadwalkan berlangsung dua minggu, namun pada hari keenam Zimbardo menghentikannya. Christina Maslach — mahasiswa pascasarjana yang mengunjungi penjara tiruan — terguncang melihat kondisi psikologis tahanan.

Maslach menuduh Zimbardo telah membiarkan penyiksaan terjadi atas nama ilmu pengetahuan.

Kritiknya memaksa Zimbardo mengakhiri eksperimen lebih cepat, sebelum luka batin meluas.

Dari lorong-lorong semu Stanford ini, Zimbardo merumuskan pelajaran penting: bukan “apel busuk” yang mencemari keranjang, melainkan “tong apel.” Ini menggambarkan bagaimana kekuatan situasional dan struktur sosial bisa menentukan apakah orang baik akan tergoda melakukan keburukan.

Pada intinya, ketika norma mendukung ketaatan buta, dan dinamika kelompok memunculkan hierarki kekuasaan tanpa kontrol, batin paling mulia pun dapat tergelincir.

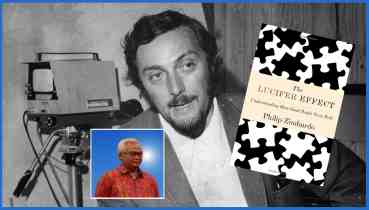

Kisah Stanford ditulis Philip G. Zimbardo dalam bukunya The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil (Random House, 2007).

Dalam bukunya itu Zimbardo, menjelaskan bagaimana situasi dan dinamika kelompok dapat mendorong orang–orang “baik” menjadi pelaku kejahatan.

“Penjara” Stanford dan penjara Abu Ghraib itu bukan sekadar laboratorium psikologi. Ia juga memantulkan tragedi My Lai di Vietnam. Disitu warga sipil, disebut “hama,” dibantai tanpa ampun atas nama keamanan. Juga skandal Abu Ghraib, ketika tahanan Irak dihina dan disiksa oleh prajurit yang sama sekali bukan “monster” alami, melainkan produk sistem yang membenarkan kekerasan.

Dalam setiap kasus, dehumanisasi, penyebaran tanggung jawab, dan eufemisme menjadi “alat berat” yang meredam suara nurani.

Namun Zimbardo tidak menyerah pada pesimisme. Mengetahui kerapuhan manusia bukan berarti tak bisa bertahan.

Kesadaran akan daya rusak situasi adalah tameng pertama: dengan membangun akuntabilitas personal, memelihara empati, dan menegakkan transparansi dalam struktur sosial, kita bisa menolak godaan “sisi gelap.”

Sebagaimana beberapa relawan Milgram yang menolak memberi sengatan listrik saat melihat penderitaan “korban,” kita pun dapat memilih kemanusiaan daripada kepatuhan buta .

The Lucifer Effect menantang kita untuk menatap cermin, bahwa baik dan jahat bukanlah sifat mutlak yang terpatri sejak lahir, melainkan hasil tarikan situasi.

Dan dalam tarikan kuat itulah terdapat peluang: dengan niat dan struktur yang mendukung, kita bukan hanya mencegah tragedi baru, melainkan juga melahirkan pahlawan yang memilih benar kala dunia menuntut kepatuhan.

Oleh: Edhy Aruman

*hm/ wi/ nf/ 290625

Views: 14